1. 元横綱 貴乃花氏の収入構造の劇的な変化:協会退職後の新たなステージ

大相撲の元横綱であり、元貴乃花親方である貴乃花光司氏の現在の収入源と、その規模は、日本相撲協会に在籍していた時代から劇的に変化しています。親方時代は、部屋運営の補助金や年寄株の価値、理事職務などの安定した固定収入が中心でしたが、協会退職後は「個人のブランド力」と「活動実績」に依存する変動型のビジネスモデルへと移行しました。

【収入構造のパラダイムシフト】

- 協会在籍時: 安定した給与、年寄株の価値、役員報酬(固定型)。

- 協会退職後: 講演会、CM、事業収益、著作権料(変動・実績依存型)。

この変動型収入への移行が、現在の貴乃花氏の経済活動における最大の特徴と言えます。

2. 講演会・イベント出演料:最も確実な初期収入の柱

貴乃花氏が協会退職後に最も早く、かつ安定して確立した収入源の一つが、全国での講演会およびイベント出演です。国民的な知名度と、相撲界における波乱万丈の経験は、聴衆にとって非常に魅力的なコンテンツとなります。

2.1. 講演テーマと対象層

講演テーマは多岐にわたり、「人生哲学」「リーダーシップ論」「健康法」「相撲道と教育」などが中心です。企業研修、地方自治体のイベント、教育機関など、幅広い層から招聘されています。講演活動は、移動や準備の手間はあるものの、個人のブランド力を換金する最も効率的な手段の一つです。

【講演料に関する推測】

報道ベースでの推測ですが、元横綱・元理事長候補という超一流のキャリアを持つ貴乃花氏の講演料は、著名人の中でもトップクラスに位置づけられます。知名度の高さから、一回の講演で数百万円規模のギャラが発生する可能性が示唆されています。

2.2. イベント出演の多角化

相撲関連イベントはもちろんのこと、トークショー、地域の祭り、文化イベントなどへの出演も収入源です。メディアの露出が増えるほど、イベントへの集客力も高まり、出演料も上昇する傾向にあります。

3. メディア・CM出演:爆発的な収入をもたらす可能性

テレビやCMへの出演は、頻度は不定期ながら、一度の契約で数千万円という爆発的な収入をもたらす可能性を秘めた収入源です。

3.1. CM契約によるインパクト

特にCM契約は、単なる出演料だけでなく、企業イメージ向上への貢献度から非常に高額な契約金が支払われます。貴乃花氏の持つ「真面目さ」「ストイックさ」「話題性」は、特定の企業(例: 健康食品、エネルギー、金融関連)にとって大きな広告効果を生み出します。

【高額ギャラの報道】

協会退職直後には、複数のメディアで、貴乃花氏へのCMオファーが殺到し、契約によっては数千万円クラスの提示があったことが報じられました。これらの初期の大型契約が、協会退職後の経済基盤を築く上で極めて重要な役割を果たしたと推測されます。

3.2. タレント・コメンテーター活動

情報番組のコメンテーターや特別番組へのゲスト出演も収入源です。これは、継続的な知名度維持と、次回以降の講演やCM契約への布石としての役割も果たします。出演頻度が高いほど、安定的な収入につながります。

4. 教育者としての収入:大学特任教授の報酬

貴乃花氏は、その知識と経験を活かし、教育の分野にも進出しています。この活動は、単なる金銭的な収入だけでなく、社会的信用を高める上でも重要です。

4.1. 神奈川歯科大学 特任教授としての活動

報道によると、貴乃花氏は神奈川歯科大学の特任教授に就任しています。これは、相撲道を通じて培った「集中力」「自己管理」「精神論」などを、医療分野を目指す学生に伝えるというものです。特任教授としての職務には、大学側から定期的な報酬(給与)が支払われます。

【教育活動の意義】

大学の特任教授という立場は、タレント活動とは異なり、安定した定期収入と高い社会貢献性を両立させるものです。自身の持つブランドを学術的な分野で活用する賢明な戦略と言えます。

5. 実業家としての新たな挑戦:一般社団法人と相撲普及

相撲協会退職後、貴乃花氏は自身で設立した法人を通じた活動を本格化させています。これは、自身の「相撲道」を独自の形で次世代に伝えるとともに、その活動を事業化する試みです。

5.1. 一般社団法人「貴乃花」と「貴乃花道場」

相撲の普及と青少年の健全育成を目的とした一般社団法人を運営しており、その活動の一環として「貴乃花道場」があります。これらの活動の収益構造は以下の通りと推測されます。

- 相撲教室の会費・参加費: 子供たちへの指導に対する定期的な会費収入。

- イベント収益: 相撲イベント、体験会などへの参加費や協賛金。

- 物販・オリジナル商品: 道場名や自身の名前を冠したオリジナルグッズなどの販売収益。

5.2. 飲食業・健康産業への関与

過去には飲食業への関与が報道されたこともあり、相撲界を離れた後も、様々な実業的なプロジェクトに関心を持っていることがうかがえます。これらの事業が成功すれば、事業収益が新たな柱となります。

【実業の難しさ】

タレントや講演活動は個人に依存しますが、実業は事業そのものの成功にかかっています。特に新規事業はリスクも伴うため、収入の柱として確立するには時間と労力が必要です。

6. 著作・肖像権関連の収入:ストック型収益

ストック型収益とは、一度作り上げたコンテンツから継続的に得られる収入のことです。貴乃花氏のキャリアの深さから、この分野も無視できない収入源となります。

6.1. 書籍の印税収入

現役時代から引退後にかけて出版された自伝、エッセイ、写真集などの印税です。ベストセラーになれば、数年にわたり定期的に大きな収入をもたらします。

6.2. 著作権・肖像権の管理

自身の名前、肖像、過去の映像や写真の使用を許可する際の使用料(ライセンス料)です。例えば、過去の名勝負の映像がテレビで使用される場合などに発生します。これは、自身のブランドを維持する限り、継続的に発生する不労所得に近い性質を持っています。

7. 【ジャーナリスト分析】現在の収入モデルの専門的評価

貴乃花氏の現在の収入モデルは、「レガシー・マネジメント」と「パーソナル・ブランディング」の成功例として評価できます。

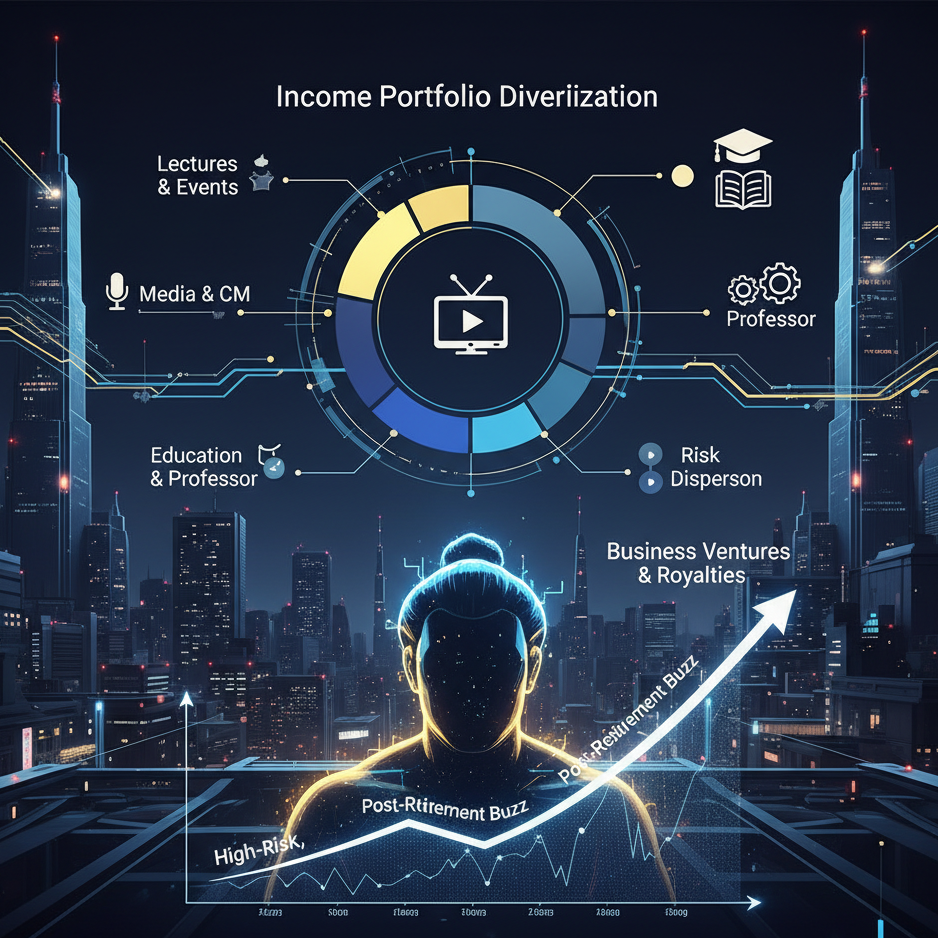

7.1. 収入源の多様化(ポートフォリオ分散)

収入源を「メディア・CM」「講演・教育」「実業」「著作権」と多角化させている点は、特定の活動が不振になっても全体を支えるリスク分散の観点から非常に優れています。これは、プロフェッショナルなタレント・ビジネス戦略の典型です。

| 収入源の分類 | 特徴 | 収入の性質 |

|---|---|---|

| CM・広告 | 高額、契約期間に依存 | 変動型、一時的 |

| 講演会 | 高額、オファーの数に依存 | 半固定型、活動量に比例 |

| 特任教授 | 安定、定期的な報酬 | 固定型 |

| 著作権・印税 | 不労所得、販売実績に依存 | ストック型 |

7.2. 収入のピークと変動性

最も大きな収入は、相撲協会退職直後の「話題性」と「CM・メディアの需要」が一致した時期に集中したと推測されます。その後は、講演活動や特任教授としての安定収入と、新たなCM契約の有無によって年収が大きく変動する構造となっています。つまり、現在の年収は「現役時代を上回る可能性がある一方で、活動が停滞すれば大きく下回る可能性もある」というハイリスク・ハイリターンの構造を持っていると言えます。

【専門家による評価】

貴乃花氏の収入は、単なるタレント業ではなく、自身の持つ歴史的・文化的な価値を、教育、ビジネス、メディアの各方面に戦略的に再配置している結果と言えます。これは、「元横綱」というレガシーを、現代社会で収益化する高度な手法として注目されています。

8. まとめ

元横綱 貴乃花氏の現在の収入は、日本相撲協会に依存しない、多角化された変動型のビジネスモデルに基づいています。具体的な金額は不明であるものの、その収入源は主に以下の4つの柱で支えられています。

- メディア・CM出演: 高額なギャラをもたらす最大の変動要素。

- 講演会・イベント出演: 安定した高単価の活動量に比例する収入。

- 教育者としての報酬: 大学特任教授としての定期的な固定収入。

- 実業・著作権: 長期的な視点を持つ事業収益およびストック型収入。

貴乃花氏は、個人のブランド力を最大限に活用し、多岐にわたる分野で成功を収めることで、現役時代とは異なる新たなキャリアを確立していると言えます。その活動は、今後の日本の著名人のセカンドキャリアのモデルケースとして、引き続き注目を集めるでしょう。

コメント