この記事でわかること

- ✅ 54歳夫が犯した「妻への仕返し」の全容

- ✅ 出会い系サイトを利用したデジタル犯罪の深刻な実態

- ✅ 別居中の夫婦間に潜む「愛憎」が事件に発展する構図

- ✅ 加害者と被害者、そして第三者である侵入犯の関係性

- ✅ 情報社会における個人情報流出の危険な教訓

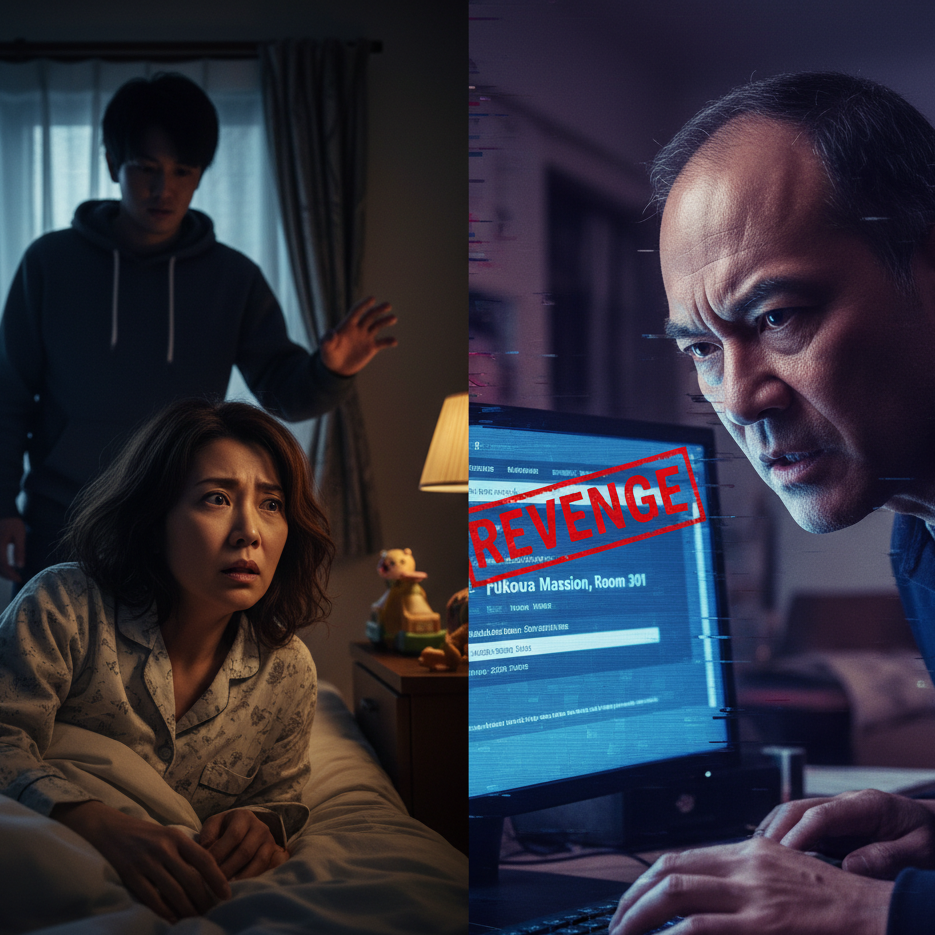

1. 真夜中に起きた妻の恐怖と事件の異様な構図

20XX年、福岡市で発生したある事件は、現代社会の夫婦関係とインターネットの闇を映し出す、極めて異様なものでした。

子ども2人と自宅で就寝していた40代の女性が、午前2時過ぎに目を覚ますと、見知らぬ男が馬乗りになっていたというのです。

女性が抵抗し、大声を上げたことで男は逃走しましたが、この恐怖体験の背後には、さらに衝撃的な真実が隠されていました。

事件後、侵入した26歳の専門学生の男と、もう一人の人物が逮捕されます。

その二番目の逮捕者こそが、女性の別居中の夫、54歳の男でした。

事件の鍵となった供述

「妻への仕返しのつもりでやった」

別居中の夫のこの供述は、事件が単なる侵入事件ではなく、夫婦間の「復讐劇」であったことを示しています。

2. 54歳夫の「デジタル報復」その手口と動機

逮捕された54歳の夫が犯した行為は、出会い系サイトに妻のマンション名や部屋番号、さらには虚偽の情報を書き込むというものでした。

この行為は、単なる嫌がらせではなく、第三者を巻き込み妻の身に具体的な危害が及ぶことを意図した悪質な犯罪です。

夫が情報を投稿したのは7月下旬とみられ、そのわずか1週間後には、専門学生による侵入事件が発生しています。

この短い期間で、投稿された情報が悪用された事実は、インターネットにおける情報流出の恐ろしさを物語っています。

2.1. 「仕返し」の裏に潜む夫婦の確執

夫は「妻への仕返しのつもり」と供述していますが、この一言の裏には、別居に至るまでの根深い夫婦間の確執が存在していたと推測されます。

長年の取材経験から見ても、離婚や別居が絡むトラブルでは、相手への憎悪が常軌を逸した行動につながるケースが少なくありません。

特に、自分の手で直接手を下すのではなく、匿名性の高いネットの闇を利用して第三者を誘導する手法は、デジタル時代の新たな報復の形と言えます。

夫にとって、妻を直接攻撃することよりも、見知らぬ男によって妻の平穏を奪うことの方が、より精神的な打撃を与えられると考えたのかもしれません。

デジタル報復の危険性

- ✅ 加害者が直接手を下さないため罪の意識が希薄化

- ✅ 情報が瞬時に拡散し取り返しがつかない事態に

- ✅ 第三者が巻き込まれ無関係な被害を生む可能性

- ✅ 虚偽情報が事実として残り続けるデジタルタトゥー化

2.2. 犯罪の連鎖を生んだ「虚偽情報」

この事件では、妻の情報を信じた26歳の専門学生が、実際に女性宅に侵入しています。

専門学生は、出会い系サイトの投稿を見て女性宅を訪れたと話しており、夫が書き込んだ虚偽の情報が、侵入という具体的な犯罪行動を誘発したのです。

本来、情報を書き込んだ夫の行為は名誉毀損や偽計業務妨害などに問われる可能性がありました。

しかし、このケースでは、侵入というより重い結果が発生したため、夫は住居侵入ほう助罪など、事件への関与を示す罪に問われることになります。

復讐のつもりで書き込んだ情報が、結果的に連鎖的な犯罪を引き起こしてしまったのです。

3. 専門学生の行動:情報に踊らされた第三者

一方、逮捕された26歳の専門学生は、夫が書き込んだ情報を真実だと信じ込んでいた可能性が高いです。

出会い系サイトやインターネット上の情報は、その真偽を確かめることが難しく、特に具体的な住所や部屋番号まで記載されていると、信憑性が高いと感じてしまう利用者がいるのも事実です。

専門学生がどのような目的で女性宅に侵入したのか、その詳細は明らかになっていません。

しかし、彼もまた、別居中の夫の個人的な憎悪が生み出した情報に踊らされ、結果として加害者になってしまったのです。

3.1. ネット情報の信憑性を見誤る危険

今回の事件は、インターネット上に流れる情報を安易に信じ込む危険性を浮き彫りにしています。

特に、個人的な情報や、金銭・異性関係を誘引する情報は、虚偽や詐欺を目的としたものが多く存在します。

情報を受け取る側には、その情報が誰によって、どのような意図で発信されたのかを冷静に見極めるリテラシーが求められます。

情報リテラシーの重要性

- ✅ 情報の出所と目的を常に疑う姿勢を保つ

- ✅ 個人情報を含む情報は安易に信用しない

- ✅ 行動を起こす前に情報の真偽を多角的に検証する

- ✅ 犯罪を示唆する情報には絶対に関わらない

4. ジャーナリストの視点:愛憎が犯罪に変わる瞬間

長年の記者経験を持つ私にとって、この事件は、人間の愛憎という感情が、いかに簡単に犯罪行為へと変貌するかを示す典型的な事例だと感じています。

夫婦であったはずの二人の間に、修復不可能な亀裂が生じ、その結果、夫は妻の安全と平穏な生活を破壊しようと試みました。

別居という状況は、物理的な距離を生む一方で、心理的な憎悪を増幅させる危険性があります。

特に、直接対話する機会が減る中で、夫はインターネットという匿名性のベールの裏で、報復を実行するという手段を選んでしまいました。

4.1. 夫婦間トラブルとデジタル社会

かつて、夫婦間のトラブルは、家庭内や近隣で完結することが多かったですが、現代ではデジタルツールがその舞台となります。

SNSや出会い系サイトが、復讐の道具として悪用されるケースは年々増加傾向にあります。

デジタル社会は利便性をもたらしましたが、同時に、個人の悪意を瞬時に、そして広範囲に拡散させる力も持っています。

今回の事件は、私たち全員が、自身のプライベートな情報がいつ、どこで、誰によって悪用されるかわからないという、現実的な脅威に晒されていることを改めて認識させるべきです。

私見:事件が社会に問うもの

- ✅ 離婚・別居時における個人情報保護の新たな法的枠組み

- ✅ オンラインプラットフォーム運営者の虚偽情報対策の強化義務

- ✅ 「仕返し」が他人を傷つけるという倫理観の再構築

- ✅ 家庭内暴力(DV)がデジタル空間に移行する傾向への警鐘

5. 報道の限界と事件の教訓

この事件に関する報道は、夫の氏名や具体的な職業などの詳細な個人情報には踏み込んでいません。

これは、報道機関がプライバシー保護や、事件の焦点が社会的脅威にあるとの判断を下した結果かもしれません。

しかし、この事件が私たちに残した教訓は、極めて重いものです。

憎悪という感情は、それが個人的なものであっても、インターネットという増幅装置を通すと、無関係な第三者の人生をも巻き込み、現実の暴力的な犯罪へと変質するということです。

今回の事件は、私たち一人一人がデジタル空間での倫理観と責任を再確認する必要性を痛切に示しています。

被害に遭わないための対策

- ✅ 別居や離婚の際には、住所変更を速やかに実施する

- ✅ 旧姓や転居先など、個人情報の管理を徹底する

- ✅ 身に覚えのない情報がネットに流れていないか定期的にチェックする

- ✅ 不審な兆候があれば警察や専門機関に直ちに相談する

この事件を通じて、デジタル社会における情報倫理と、DV・ストーカー被害の潜在的な脅威に対する意識を高めていくことが、社会全体の責務と言えるでしょう。

(了)

コメント